Продолжая тему моей древней заметки про эмоциональные маятники, хотел бы немного развить мысль.

Если человек и его маятник колеблются, то должны ли они с чем-то резонировать? Друг с другом, со средой, со Вселенной. Вероятно, именно это и лежит в основе явления, которое когда-то люди пытались описать неуютным и холодным словом «ноосфера». Пресловутое информационное поле Земли никем не создаётся, не проецируется, и нет никакой фантастической телепатии, которая приводила бы к формированию поверхостного слоя над планетой — так же, как нет и коллективного разума а-ля человеческий муравейник.

Есть настройка на определённую частоту.

Именно поэтому, колебание хоть сколько-нибудь сложной системы эмоциональных маятников есть процесс управляемый — и лишь виртуозы достигают её отлаженной и синхронной работы, которая не рискует разорвать человека на бездыханные метафизические куски, и в то же время разнонаправленные колебания маятников не гасят сами себя.

Иллюстрирую.

Суровый и мрачный Бетховен был глух, и вряд ли ему это доставляло много радости.

Ницше уже в молодости был обделён здоровьем настолько, что боль и темнота (он исключительно плохо видел) были его спутниками почти каждый день.

Маяковский терпел издевательства своей возлюбленной Лили целых пятнадцать лет.

Ван Гог однажды вышел рисовать, и выстрелил себе в сердце из револьвера. Не знаю, оставляла ли когда-нибудь его депрессия.

Теслу знаете? Социопатом, говорят, был. И голова его была полна странных условностей.

Но не всё так плохо на грешной земле. Такие люди, как, например, Курчатов или Линкольн — отличные примеры воли, светлого ума, организованности и самоотверженной работы на протяжении всей их мудрой жизни.

Среди наших современников, пожалуй выделил бы Михалыча. Да простит меня Александр Красовицкий, что я привожу его в качестве схожего примера, но стиль предыдущих 20-25 лет его жизни, тексты и музыка его песен, а также несколько особенностей его биографии тоже навевают определённое понимание того, какой ценой даётся талант. А ещё, это превосходный пример, что не только мрак и безрассудный цинизм несправедливой жизни правят балом.

Те известные иконы мира искусства, творчества, науки, и управления, которые привлекают массы за счёт того, что занимаются саморазрушением/аскетизмом, или имеют естественным образом неустойчивую психику/строгость мышления, так или иначе влияют на частоту собственных колебаний. И если делать это неумело, руководствоваться одной лишь удачей и спонтанным течением жизненных обстоятельств, то это приводит к фатальным последствиям.

Чем сложнее система, тем больше она склонна к энтропии.

Управляя могучей и высокочастотной, гм, формой жизни, велик риск загубить её на корню.

Отчасти об этом говорил и небезызвестный инсайдер, со своим лозунгом «знание всегда передаётся».

Помимо глубинных смыслов, эта фраза ещё и о том, что человек лишь интерпретирует и фиксирует в жизни то, что даёт ему спасительный резонанс с той плоскостью бытия, которая лежит за пределами его зрения.

Зачем вообще раскачивать маятники? Инертный человек, сытый и всем довольный, может и не хотеть постигать тайны мироздания. Низкие частоты одного-двух его маятников не нуждаются в понимании или (Боже упаси!) контроле, и не могут что-то в его жизни испортить.

Но тогда чем он отличается от амёбы?

«Вывести из равновесия» — не просто слова. Многие вещи, слова и поступки способны вызывать в нас такой эмоциональный отклик, что необходимо время, чтобы вернуться в прежнее состояние. Но понятно, что оттолкнув раз, назад получишь сторицей, с отдачей. А если раскачать? До определенного предела, разумеется, чтобы ничего не сломать.

Стремительная вспышка неподчиняемого гнева сменится хладнокровным спокойствием, если рассудок в порядке. Здравомыслящий человек должен уметь себя контролировать — как фактически держать себя в руках, так и «превентивно», предупреждая лишние эмоции. Сплин и депрессия явления временные: хотя бы потому, что обилие даже очень маленьких контрастов рано или поздно научит радоваться мелочам, или более трезво относиться к тому, что имеешь. Счастью тоже свойственно длиться недолго. Когда разум поглощают серость и уныние, можно с точностью сказать, что при первом же удобном случае эмоции ответят взрывом.

Полярные состояния можно и нужно искать. И даже создавать новые, условные. Список жёстко ограничивается только одним условием: способностью воспринимать каждый новый жизненный толчок как стимул, как пищу — как энергию для работы колеблющегося маятника.

Отлаженная взаимосвязь между маятниками создаёт из них систему, заставляет работать на определенной частоте. Эмоциям задаётся интенсивность; становится возможным предсказать любую другую реакцию психики на полярное состояние. Допустимо даже сказать о таких махровых механических терминах, как фаза или амплитуда. Весь процесс поддаётся контролю.

Количественный контроль над всеми маятниками со временем перерастает в качественный. Уже не будет смысла говорить, хорошо это или плохо: когда я нахожусь в глубоком горе, или восторге и восхищении — если это заставляет меня чувствовать на пределе эмоций, цель достигнута в любом случае.

Не имеет значения с какой стороны раскачивать и подталкивать маятник, результат будет одним и тем же.

©Exalted Supreme

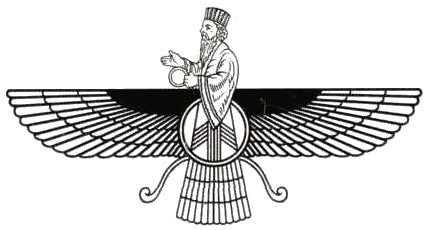

На мой взгляд, зороастризм полнее сохранил крупицы первого знания. Понять его становится проще, если ознакомиться с эзотерическими веяниями последних 50-60 лет. И не поверить им.

Само слово «семантика» происходит от греческого ση̃μα — знак. Толкованием всевозможных символов человек, можно сказать, живёт, раскрывая свою собственную истину, природу всех вещей и самого себя. Образность мышления позволяет строить речь так, чтобы отмечать каждое слово выраженным смыслом, создавать длинные и гибкие этимологические цепочки, — чем дальше вглубь уходит сказанное, тем более развита дисциплина языка, тем ценнее рождённая мысль. Эталон дисциплинированного мышления — метафоры и фразеологизмы».

Тщетно пытаясь прошлое избавить от заразы,

Стремительный поток событий

Безразличие в этих взорах...

Вырезает мороз на коже узоры

Это так странно, вы знаете,

А под ногами у вас бриллианты,

«Синие Дьяволы», 2014